Hausverwaltung & Immobilienmakler in Prenzlauer Berg

Hausverwaltung in BerlinKoch & Kollegen sind die richtige Wahl

Koch & Kollegen vereint die Erfahrungswerte aus den Bereichen der Immobilienverwaltung, der Immobilienvermarktung und Immobilienentwicklung.

- Überprüfung bestehender Dienstleistungsverträge wie z.B. von Versorgern

- Erfassung des gesamten Rechnungswesens

- Organisation von Wohnungseigentümer-versammlungen

- Instandhaltung und -setzung inkl. regelm. Kontrollgänge

- Kündigungs-angelegenheiten

- Korrespondenz mit u.a. Behörden, Mietern, Versorgungsbetrieben, usw.

Entgegennahme von Kautionszahlungen - Akquisition von Mietinteressenten

- Erstellung von Wirtschaftsplänen und Jahresabrechnungen

IMMOBILIEN VERKAUFEN, KAUFEN & VERWALTEN

KOCH & KOLLEGEN STEHEN AN IHRER SEITE

KOCH & KOLLEGEN BIETET UMFASSENDEN SERVICE

Koch & Kollegender optimale Partner für den Immobilienverkauf

Der Immobilienverkauf ist Vertrauenssache und benötigt Fingerspitzengefühl. Gerade in Hinblick auf einen optimales Ergebnis ist eine gezielte Vermarktung maßgeblich. Koch & Kollegen hat sich auf den Sektor der Wohnimmobilien spezialisiert. Wir kennen den Markt und wir kennen unsere Kunden.

- Ihre Immobilie wird professionell in Szene gesetzt

- Top Fotografien

- ausführliches Exposé

- Onlinestellung in allen gängigen Portalen

- 100% Unterstützung von Anfang an bis zur Kaufvertragsunterzeichnung

- Wir begleiten jeden Besichtigungstermin in Deutsch oder auch Englisch

- Onlinestellung auf unserer Website

- Videoerstellung

Blog

Ein gutes Pferd springt knapp – der heiße Ritt zur Baufinanzierung

Die Reise geht weiter: Auf dem Pfad der Finanzierung Nachdem Sebastian und seine Frau ihre Traumwohnung im Prenzlauer Berg gefunden hatten, stellte sich heraus, dass der Weg zur Baufinanzierung einem Abenteuer gleichkam. Die Finanzierungsphase, ein kritischer Abschnitt jeder Immobilienakquisition, war für das Paar eine Mischung aus Aufregung, Frustration und letztendlich Lernerfahrung.

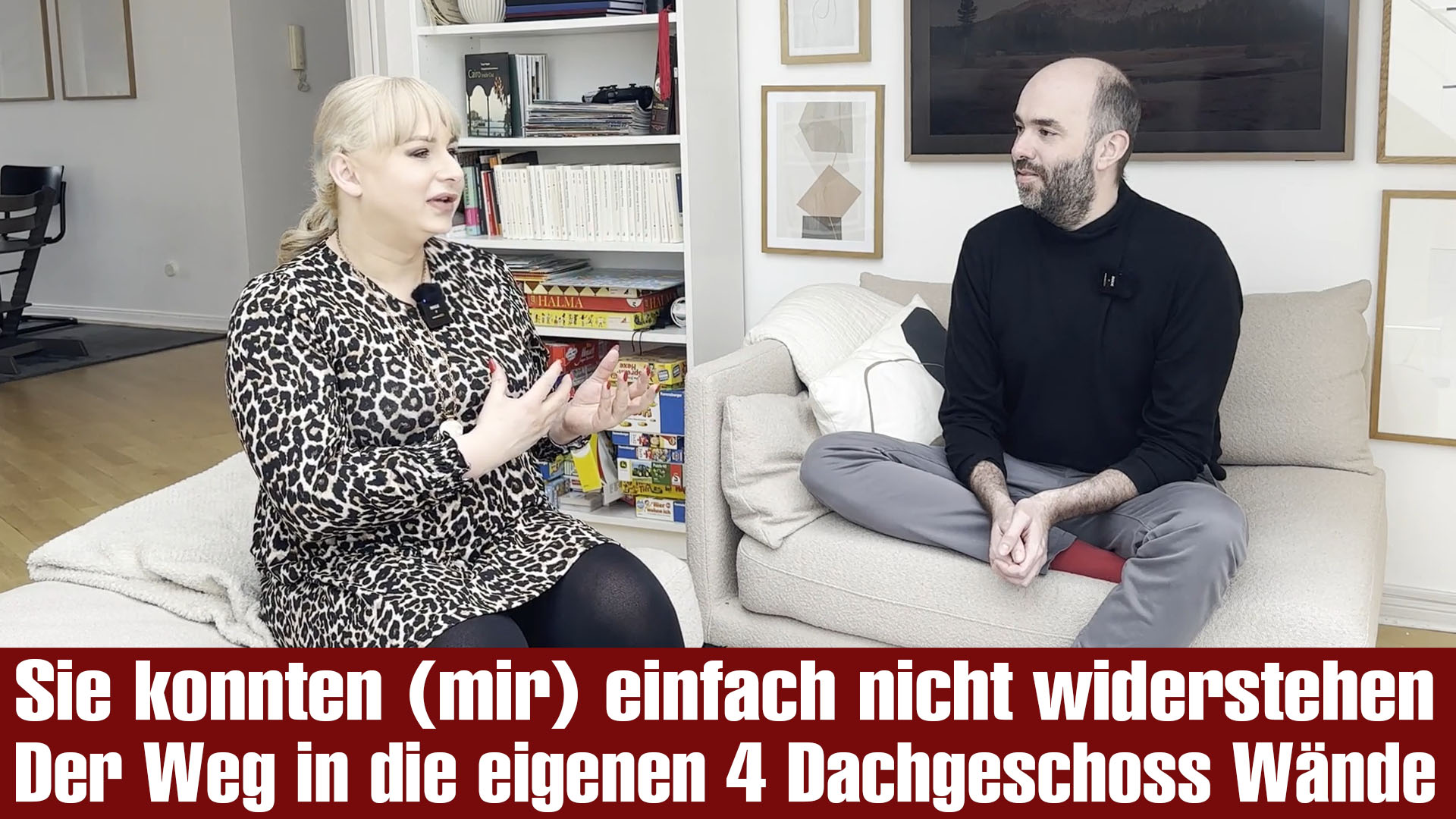

Sie konnten (mir) einfach nicht widerstehen – Der Weg in die eigenen 4 Dachgeschoss Wände!

Willkommen beim Immobilientagebuch von Jaqueline Hartmann, Ihrer vertrauensvollen Expertin, wenn es um den pulsierenden Immobilienmarkt in Berlin geht. Jaqueline, eine erfahrene Immobilienunternehmerin mit einer Passion für Geschichten, teilt heute die inspirierende Reise

Brasilientalk – eine neue Episode unserer Brasilienvideo-Reihe.

In ihrem neuesten Videobeitrag im Immobilientagebuch nimmt uns Jaqueline Hartmann gemeinsam mit dem bereits aus früheren Brasilien-Videos bekannten Andreas mit auf eine erneute Reise nach Brasilien. Dieses Mal steht jedoch nicht nur das Immobiliengeschäft im Fokus, sondern auch ein breiteres Spektrum an Themen, die von politischen Entwicklungen über persönliche Abenteuer bis hin zur aufkeimenden Elektromobilität

In meinen Videos möchte ich euch die eine oder andere Immobilie in Berlin vorstellen, Einblicke in den Alltag einer Hausverwalterin geben und Themen anreissen, die auch aus Mietersicht sehr interessant sind. Und ich freue mich ganz besonders darauf, euch meinen Immobilienhandel in Sachsen und Thüringen vorzustellen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren